Por Abgar Antônio Campos Tirado *

Elogio a seu patrono Domingos Horta: discurso de posse na Academia de Letras de São João del-Rei, aqui transcrito da Revista da Academia de Letras de São João del-Rei, Ano I - nº 1 - 2005, pp. 127-136.

|

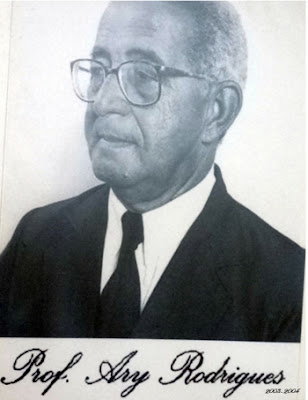

| Domingos Horta (Itabira, 1904-São João del-Rei, 1967) - Crédito pela imagem:

Colégio Nossa Senhora das Dores, quadro de formatura de normalistas em 1958 |

Lembra-me bem aquela tarde de dezembro.

Repousando em seu ataúde, cercado de flores, de velas e de amigos, lá estava o nosso Professor Domingos Horta, depositado em câmara ardente, próximo ao altar-mor da Capela de Nossa Senhora de Lourdes, do convento dos franciscanos. Dobram triste e pesadamente os sinos da igreja de São Francisco de Assis. Eis que se põe a caminho, em lenta e dolorosa marcha, o fúnebre cortejo. Formando fileiras, os padres franciscanos entoam solenemente o cantochão dos sagrados cânticos:

— Jusjurandum quod juravit ad Abraham, patrem nostrum, daturum se nobis. —

E o préstito vagarosa e ininterruptamente se aproxima dos portões do grandioso templo franciscano, cujo campo santo seria o guardião perpétuo dos terrenos despojos daquele que atingira naquele dia o termo de sua vida neste mundo. Aquela vida iniciada em Itabira, no dia 04 de dezembro de 1904.

Domingos Horta era o primogênito do casal Henok Pires Horta e Maria Rosa Horta de Oliveira, tendo como irmãos a Geralda, José Ricardo, Luiz e Délcio, sendo primo do genial Carlos Drummond de Andrade.

Revelando invulgar inteligência e vivacidade, Domingos, ainda muito criança, mudou-se para Ferros, onde iniciou seus estudos regulares, cursando o Primário no Grupo Escolar Silveira Drummond e o Normal na Escola Normal Albertino Drummond. Sedento de saber, ansiando por desenvolver ao máximo suas potencialidades, o menino Domingos se aplicava aos estudos com entusiasmo e responsabilidade, ouvindo e perguntando, lendo e discutindo, pesquisando e aprendendo. E assim foi ele acumulando aquela formidável bagagem cultural que o distinguiria mais tarde nas lides do magistério, que tanto saberia honrar.

Em 1922 foi nomeado para uma função na Secretaria de Estado das Finanças. Mas uma vocação profunda e irrefreável para o Magistério o impelia a abraçá-lo. E ele atendeu ao chamado dessa vocação, fazendo-o com indizível entusiasmo e, sobretudo, com inexcedível amor. Com seu ingresso em 1923, como professor no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, com apenas dezoito anos de idade, estava realizado o consórcio de Domingos Horta com a cátedra, consórcio esse verdadeiramente só desfeito pela morte.

Até o ano de 1928 militou aquele Colégio, lecionando superiormente Português, História, Geografia e Francês. Naquela ocasião, teve a salutar e enriquecedora convivência com o prof. Cláudio Brandão, época em que lhe veio a feliz oportunidade de assistir a um exame de Português, ao qual se submeteu aquele ilustre professor, tendo como examinador ao imortal João Ribeiro. O brilhantismo com que se houve o prof. Cláudio Brandão calou profundamente no espírito do jovem prof. Domingos, incitando-o cada vez mais a se dedicar ao culto da “Última Flor do Lácio, inculta e bela”.

Por essa ocasião, paralelamente ao amor nutrido pelos livros, crescia em seu coração jovem um outro amor, terno e humano, e de profundíssimas raízes: o amor por Maristela Machado, que se assenhorearia daquele coração para jamais deixá-lo. Uniram-se em matrimônio. Uma união feliz, duradoura, absolutamente fiel ao juramento proferido no ato sacramental. Domingos e a cátedra. Domingos e Maristela. Feliz e maravilhosamente lícita bigamia. A cidade de Ferros, que dera a Domingos as primeiras luzes do saber, dava-lhe agora a esposa querida.

Desponta o ano de 1929. Um fato muito importante se faria presente ao casal Domingos-Maristela: São João del-Rei, com suas igrejas barrocas, sua música, suas pontes e sua bicentenária cultura, lançava-lhes um aceno amigo, convidando-os a se unirem a nossa gente. E eles vieram e se tornaram filhos de nossa cidade.

Ah, sinos que agora dobram soluçantes para a passagem do funéreo cortejo. Acaso vos lembrais das horas felizes daquele casal, tantas vezes sublinhadas por vosso festivo repicar? Quantas vezes vistes o ditoso par introduzindo-se na majestade de vossa igreja, ou caminhando sob as palmeiras que diante de vós se postam, quando o conviver de ambos tinham sabor de eternidade?

— In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris — Prossegue o cântico e a procissão; os sinos e a multidão.

O mesmo ano de 1929 abre ao jovem professor as portas do então Ginásio Santo Antônio, que só lhe seriam fechadas pelas mãos geladas da Morte. Ali lecionou Português, História e Geografia, notabilizando-se nas duas primeiras disciplinas e de cujas aulas posso dar meu testemunho pessoal, quando fui seu aluno, na década de cinquenta.

Não só o Colégio Santo Antônio teve a ventura de vê-lo honrar seu quadro de professores. Foi ele igualmente, até sua morte, devotadíssimo professor do tradicional Colégio Nossa Senhora das Dores, sendo ali altamente distinguido e respeitado, inclusive dirigindo, por muitos anos, as cerimônias das sessões solenes de formatura. Também foi um dos professores pioneiros da Escola Técnica de Comércio Tiradentes, que o teve, por alguns anos, como respeitabilíssimo docente, nas cadeiras de Português e de História.

Sempre buscando ampliar seus conhecimentos, não com o fim de guardá-los egoisticamente para si, mas para dispensá-los generosamente aos que a ele acorriam em busca das luzes de seu saber, já em 1931 publicava, em colaboração com os professores Mário Mourão Filho e Augusto Rainha, o “Vocabulário Ortográfico”, impresso nesta cidade, na Tipografia da Casa Assis, livro esse de cento e cinco páginas, dedicado à Virgem do Carmo e ao Revmo. Sr. Padre Frei Estêvão Lucassen, então Diretor do Ginásio Santo Antônio. No prefácio, dizem os autores: “...resolvemos, para auxiliar os nossos alunos, publicar um vocabulário em que as palavras portuguesas se apresentassem escritas pelo novo sistema, trajadas à moderna.”

Batalhador incansável, foi o prof. Domingos redator do jornal “O Porvir”, do Colégio Santo Antônio, que tanto serviço prestou a nossa mocidade.

Jornalista de mérito, escreveu com freqüência para o jornal “O Correio”, desta cidade, primorosos e variados artigos. Durante toda a sua vida, manteve permanente correspondência com o seu parente e grande amigo Carlos Drummond de Andrade.

Um outro aspecto da atividade humana que exercia fascínio sobre Domingos Horta era a política. Pertenceu ao PRP e mais tarde se identificou plenamente com o PSD, exercendo, por mais de uma vez, a vereança em nossa Câmara Municipal.

A grande autoridade do prof. Domingos Horta em Língua Portuguesa era reconhecida por toda parte, inclusive na Capital do Estado, de onde, inúmeras vezes, foi chamado para constituir a banca examinadora de Português, nos vestibulares da Escola de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Era o reconhecimento da competência e do valor do Mestre.

Nos últimos anos de sua vida, paralelamente a sua atividade docente, foi titular, por concurso, do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, nesta cidade.

Ó vós, que caminhais, levando para a sepulcral morada o corpo inerte do Mestre querido, por que não parais um momento? Detende-vos por alguns instantes. É necessário que o conduzais tão cedo para longe de nossos olhos?

— Ad dandam scientiam salutis plebi ejus: in remissionem peccatorum eorum — continua o Cântico de Zacarias. Mais pungente e nervosamente redobram os brônzeos arautos do franciscano templo. Cada vez mais pesada é a dor da separação, que todos penosamente arrastam consigo.

Reside em minha memória a primeira aula que tive com o professor querido. Era uma aula de História Geral. Eu, menino de onze anos, aguardava um tanto ansioso a entrada do professor que eu não conhecia. E eis que ele entra muito sério, muito severo. Nós, meninos, mal respirávamos. Mas enchia-nos de confiança a simpatia de sua figura e o belo timbre de sua voz. Feitas diversas recomendações iniciais, temperadas com aparentemente mui severas advertências, dá início o Mestre à sua exposição sobre História Antiga. E desfilam os Ciros, os Darios e os Alexandres; os Sólons e os Péricles; os Xerxes e os Temístocles. À medida que os assuntos eram desenvolvidos, íamos como que ficando magnetizados por suas palavras. Um filme talvez não nos desse um quadro tão vívido e real da matéria exposta. Tanto na primeira quanto em todas as outras aulas, desejávamos que jamais fosse dado o sinal para seu término. Eram elas ocasiões de enriquecimento e encantamento. Como escrevi eu mesmo em um artigo sobre o Mestre, publicado no jornal “Ponte da Cadeia”, logo após sua morte, “em suas aulas, o sino, que marcava o final das mesmas, era nosso grande inimigo.”

Embora austero, o Mestre possuía enorme magnetismo e simpatia pessoal, de que ficávamos decididamente cativos.

Falando ainda sobre suas aulas, lembro-me que, geralmente, após fazer a chamada, em sua mesa, tirava os óculos e, com eles em uma das mãos, caminhava para o centro da sala, junto à primeira carteira da fila, e dava início à sua exposição. Tudo o mais era silêncio.

Um aspecto pitoresco da forma de o mestre conduzir-se em classe, era quando, após realizadas as sabatinas, ansiávamos pelas notas. Prof. Domingos examinava a fisionomia de todos e, se julgava que a ansiedade era demasiada, dizia com severidade, mas certamente, rindo-se interiormente:

— Não vou ler as notas: vocês estão muito curiosos.

Pior ainda se algum aluno, irrefletidamente, pedia-lhe que as lesse. O professor imediatamente assumia uma feição severíssima e dizia:

— Eu ia ler as notas, mas agora que você pediu, não as lerei.

Assim mesclava ele a severidade com um delicioso humor.

Já naquela ocasião, sabia-o, entretanto, doente, atacado por problemas renais. Percebíamos que sofria dores, as quais procurava disfarçar, jamais perdendo sua impecável linha, no máximo apoiando uma das mãos sobre a região dos rins. De fato, no ano seguinte ao de minha entrada no Ginásio, foi obrigado a hospitalizar-se em Belo Horizonte, para submeter-se a delicada intervenção cirúrgica, quando lhe extraíram um rim, chegando a ficar em estado muito grave, durante um ano inteiro. É fácil imaginar a desolação e a ansiedade que se apoderaram de todos nós, seus alunos, que ardentemente desejávamos sua recuperação e por ela pedíamos a Deus que, por Sua bondade, permitiu que ele ainda se refizesse e continuasse a viver no meio de nós. Bem gravada está em minha memória a primeira vez que o encontrei, após essa terrível fase. Foi no passeio fronteiro à sede social do Minas Futebol Clube. Deu-me longo e apertado abraço, dizendo-me ternamente: “Quanta saudade!”

Muitos dias após, em um intervalo de aula, ele nos contava sobre sua experiência em sentir-se bem perto de seu fim, lembrando-me ter ele dito: “Engraçado, quando a gente vê mesmo a morte de perto, invade-nos uma grande tranquilidade. Não senti o menor receio.”

Pouco depois, dizia ele em um discurso de homenagem ao prof. Mário Mourão: “Permita-me, meu Mário, que, nesta oportunidade, eu volva o meu pensamento e o meu coração agradecido, nesta hora de suprema alegria, a Deus Todo-Poderoso que na sua infinita bondade e na sua magnânima misericórdia, concedeu-me a graça de quase uma ressurreição e consentiu que eu voltasse a esta terra hospitaleira e tomasse parte nesta festa em que se presta homenagem a um amigo dileto”.

O prof. Domingos era católico fervoroso e assíduo no cumprimento de seus deveres de cristão, frequentando sempre a igreja. No mês de maio assistia diariamente aos atos do Mês de Maria, o que, em diversas ocasiões, pude testemunhar. Deixou inúmeras vezes, em seus escritos, patenteada a sua fé.

Era também comum encontrarmos o prof. Domingos e D. Maristela a caminho do Hotel do Espanhol, onde tomavam as refeições. Embora não tivessem filhos, tinham sempre consigo a menina Maria Carmem, a Mita, afilhada do casal e filha de outro baluarte do Colégio Santo Antônio: o prof. Mário Mourão, a cujo nome me referi anteriormente. Mita era considerada verdadeira filha pelo casal, e posso afirmar que ainda o é por D. Maristela.

Quando da formatura de ginásio de meu irmão Almeno, duas séries na minha frente, foi o prof. Domingos escolhido paraninfo. Recordo-me do discurso por ele proferido na ocasião: peça longa, profunda e primorosíssima. Inúmeras vezes escolhido paraninfo de seus alunos, tomemos alguns trechos esparsos de seus modelares discursos, que tão bem retratam o mestre insuperável.

“A educação é obra da família e da escola, na formação do caráter e no desenvolvimento da inteligência. O caráter forja-se em princípio, no lar. Cada um de nós traz, na personalidade, a marca da família. Depois, é no pequeno mundo da escola, miniatura da sociedade, com seus vícios e virtudes, que a criança, embrião do homem, com o caráter já esboçado, mas latente, vai sentir os primeiros embates da luta pela vida, modelada agora nos espelhos do mestre.”

E após tecer sapientíssimas, realíssimas e corajosíssimas considerações, assim termina esse discurso:

“Meus caros afilhados:

“Não desanimeis. Não vos prego o pessimismo; isso seria indigno da minha missão. Sou porém realista. Estou fotografando uma situação a fim de entrardes na vida prevenidos, com pleno conhecimento do terreno que ides pisar. Neste Colégio, apesar das imperfeições humanas, apesar das dificuldades da hora presente, dificuldades materiais, morais e sociais, tudo fizemos, com carinho e amor, para aprimorar-vos a educação, para instruir-vos a inteligência.” E um pouco adiante: “Estais aptos para a luta. Podeis enfrentar a vida. Estais armados cavaleiros do ideal.

“Não vos deixeis levar, mocidade cheia de esperança, pelos maus exemplos. Reagi com a pureza de vossas intenções, para realizardes vosso nobre destino.

“Lembrai-vos do que vos disse no último dia de aula: só a bondade deve presidir às vossas deliberações. Ide, pois, meus queridos afilhados. Sede felizes e que Deus vos abençoe para que o vosso mundo seja a realização plena de vossos sonhos azuis.”

Em outro discurso, disse o Mestre:

“A educação que aqui recebestes é um patrimônio inestimável, cuja preservação é a maior das vossas responsabilidades e de cuja eficácia tereis de ser, pela palavra e pelo exemplo, no seio da sociedade que vos vai acolher, os mais pugnazes e autorizados arautos.

“Aqui aprendestes a Fé, o Patriotismo e o Trabalho.

“A Fé que afirma, porque é ideal e preceito.

“O Patriotismo que luta, porque é estímulo e força.

“O Trabalho que vence, porque é ação, perseverança e vontade.

“Revestidos desta tríplice armadura, que resguarda a inteligência, o coração e o braço, podeis entrar corajosos e impávidos, para o campo da liça, que além já vos espera e desafia, na certeza antecipada de que vos há de coroar a mais completa e rutilante das vitórias”.

E com que poesia termina o Mestre essa mesma alocução.

“Vós ficareis cantando na minha lembrança, como estrofes de um poema que ajudei a lapidar, ficareis dentro do meu afeto como uma flor que ajudei a crescer, que dia a dia vai despontar pequenina, formar-se em botão, desabrochar em corola perfeita.

“A vossa lembrança ficará como um perfume dentro de mim e a vossa saudade, como um espinho dolorido, me há de pungir o coração que sempre foi de todos vós.

Adeus!”

No ano de 1954, quando o Mestre completava vinte e cinco anos de magistério no Ginásio Santo Antônio, a Direção daquela renomada Casa de Ensino empenhou-se em comemorar condigna e brilhantemente o acontecimento. Atividades várias foram carinhosamente programadas, tendo o Diretor, frei Felicíssimo, de saudosíssima memória, escolhido para saudar o eminente Mestre, pelo corpo docente, o prof. dr. Elpídio Antônio Ramalho, hoje um de nossos confrades nesta Casa, e, em nome do corpo discente, a mim, inexperiente menino de ginásio. Senti-me profundamente honrado com a escolha e procurei esforçar-me ao máximo para bem desincumbir-me da missão, inclusive buscando conselho junto a meu tio Carlos, hoje igualmente Acadêmico neste Sodalício. Guardo ainda comigo a fotografia tomada no momento em que eu discursava. Falaram, também, além de Frei Felicíssimo e de Frei Beno, os ex-alunos: Dr. Milton Viegas, pelos médicos; dr. José Luiz Baccarini, pelos advogados; sr. Júlio Mourão pelos bancários; major Roberto Neves, pelos militares, e Revmo. Padre, depois Cônego Osvaldo Lustosa, pelos sacerdotes. O prof. José Américo da Costa leu um soneto de sua lavra, dedicado ao homenageado.

Não focalizarei o que eu disse naquele momento, mas reproduzirei fragmentos do belíssimo discurso proferido pelo prof. dr. Elpídio e que me foi recentemente cedido: “... É que, Senhores, o Ginásio Santo Antônio, cenáculo admirável de ensino, abre, de par em par, as portas do seu templo, para com as honrarias que merecem os espíritos de escol, com as mais assinaladas provas de estima, com mavioso afeto, homenagear, premiar a útil existência inteiramente dada ao estudo sério e ao rigoroso labor do ensino, enobrecendo o trabalho diuturno, o esforço continuado e a dedicação nunca interrompida”: e mais adiante: “o manejo fácil e apurado da língua vernácula, o completo domínio do assunto, o hábito de escutar e sentir os alunos fazem-vos por todos querido e respeitado. Vosso temperamento uniforme, plano, sem arroubamentos, faz de vossa pessoa amável, risonha e acolhedora, o amigo, depois do mestre.” E para concluir: “Emérito Mestre: Estais agora como aqui certamente ingressastes – de fronte erguida e mente tranquila, na certeza de haver dignificado o Colégio Santo Antônio, honrado São João del-Rei e glorificado o magistério nacional ao serviço da Pátria.”

Como eu disse, variada e vasta foi a programação dos festejos desse argênteo jubileu. Além de outras atividades, houve Missa Solene, no dia 29 de setembro, com a participação do coro de estudantes, de frei Geraldo, do qual eu fazia parte, tendo-se realizado na véspera, a 28, a sessão magna, no teatro do Ginásio, durante a qual constituímos um outro coro, que apresentou uma adaptação feita especialmente para o momento, com letra, creio, do pranteadíssimo frei Metelo, que dizia como estribilho: “Ao Domingos Horta agora/ cantemos todo louvor,/ pois há vinte e cinco anos/ ele é nosso professor!”

Vós, que me ouvis, perdoai-me se me prendo a pormenores aparentemente insignificantes, mas na doce recordação dos tempos idos e vividos, principalmente em maravilhosas convivências, tudo é importante, tudo é precioso.

Ó sinos, que envolvem em um manto de sonora dor esse préstito que atende ao vosso chamado, oxalá fôsseis substituídos por aquele vosso humilde irmão, que anunciava o término das aulas do ilustre morto, desde que ele estivesse vivo!

Frequentei a classe de Português do Prof. Domingos Horta somente na quarta série de Ginásio, tendo antes apenas sido seu aluno de História. Passei a ser seu discípulo em nosso formoso idioma, tendo saído das mãos do prof. Elpídio, que me oferecera sólida base. Na quarta série era o Português minha matéria predileta, o que fazia com que mais se estreitassem os laços com o prof. Domingos.

E os anos corriam. Já eu deixara São João para cursar o Científico e voltara a esta cidade para freqüentar nossa Faculdade Dom Bosco, quando fui convidado a lecionar Português e Inglês em nosso mui saudoso Colégio Santo Antônio. Vi-me, então, muito jovem ainda, colega de meus antigos e queridos Mestres! Vi-me honrosamente ao lado do prof. Domingos Horta, que continuava a distinguir-me ao máximo, sempre a mim se dirigindo, dizendo: “meu caro”, ou “meu caríssimo”.

Durante os recreios, na sala dos professores, muito pude conversar com o prof. Domingos, encantando-me sua jovialidade e sobretudo seu entusiasmo sempre renovado pelo magistério, incessantemente buscando aperfeiçoar-se e oferecer o melhor para o aluno. Era comum vê-lo caminhar, lendo atentamente algum livro, embora sem deixar de cumprimentar os que por ele passavam. Entretanto, sem que deixasse transparecer, sua saúde ia-se tornando cada vez mais precária, creio eu, também já acometido de algum problema cardíaco. Recordo-me de que, naquele mesmo ano, falecendo o Cônego Osvaldo Lustosa, subíamos o prof. Domingos e eu o Largo das Mercês, para velarmos o estimadíssimo sacerdote e acompanhar-lhe os funerais, quando me revelou o professor que não podia sofrer fortes emoções e que se, porventura, durante uma aula, inflamava-se mais, depositava sob a língua certa pílula, que sempre trazia consigo, por prescrição médica.

Cerca de três anos depois, agravou-se muito seu estado de saúde, permanecendo algum tempo em Belo Horizonte, numa situação clínica tão inquietadora, que sua morte chegou a constar nesta cidade, o que trouxe um terrível abalo para todos nós. Felizmente verificou-se ser inverídica a notícia e mais uma vez quis Deus se recuperasse nosso estimadíssimo prof. Domingos. Dias depois, chegou a comentar comigo, rindo-se bastante, a respeito desse boato.

Mas o tempo reservado para sua permanência neste mundo antitético e paradoxal aproximava-se de seu fim. Sua saúde, embora não o mostrasse o exterior, encontrava-se seriamente comprometida. Entretanto, o Mestre queria viver. Na batalha extenuante da vida, ele permanecia de pé, ereto e militante, firme e atuante; render-se não lhe ocupava o pensamento.

Mas eis que chega o momento supremo, contra o qual nenhuma humana força consegue lutar e sair vitoriosa.

Aproxima-se de seu término o ano de 1967. Ocasião das provas finais nas escolas. No Colégio Santo Antônio, o prof. Domingos já aplicara as provas em todas as suas turmas, com exceção de uma. Levanta-se, naquela manhã, para iniciar sua atividade docente do dia, quando um violento ataque cardíaco o faz tombar. Conduzido a seu leito, não admite guardá-lo. “Devo ir; tenho prova.” – diz o Mestre. Mas mesmo sua hercúlea força de vontade é impotente para reerguê-lo e é levado inconsciente para o Hospital de N. Sra. das Mercês.

Sinos de São Francisco! Como vosso som se avoluma! Já vedes o féretro que passa sob vossos angustiados badalos? Deixai-o penetrar no sagrado recinto. É por demais precioso o que ele contém.

— Illuminare his, qui in tenebris et in umbra mortis sedent: ad dirigendos pedes nostros in viam pacis — vai morrendo o cântico dos frades.

Gente rezando! Gente chorando!

— Cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es. —

Despedia-se deste Mundo aquele que se tornara grande em buscando fazer-se pequeno; que era reverenciado, por ter sabido servir.

— In paradisum deducant te Angeli. —

Repousando em seu ataúde, cercado de flores, de velas e de amigos, deixava-nos fisicamente o prof. Domingos Horta, naquele dois de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete.

Mas quão doce e suave deve ter sido seu despertar na Eternidade, ao sentir que distribuíra luzes de sabedoria e, principalmente, que deixara como legado o seu exemplo dignificante.

Terminara a grande aula de sua vida. O Mestre soubera cumprir sua Missão.

* Membro da Academia de Letras de São João del-Rei, cadeira nº 16, patrono: Domingos Horta